長年の経験で安心・安全にご対応いたします。

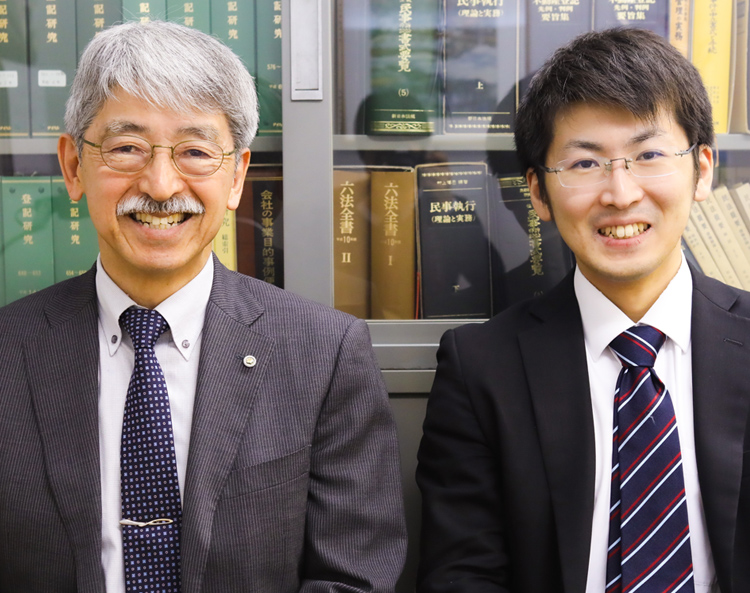

北海道にて関根の姓で4代、司法書士業務を取り扱ってまいりました。

取扱業務は不動産登記、相続、遺言、成年後見業務、裁判所に関する業務、法人の登記などになります。

長年の経験値からお客様に最適な解決方法をご提案いたします。

事務所の特色として、長期間登記を放置してしまった案件や、解決が困難になってしまった案件など、豊富に取り扱っております。

まずはささいなことでもお問い合わせメニューからご連絡いただければと思います。

司法書士土地家屋調査士関根事務所に

気軽にご相談ください

司法書士って、どんな仕事をしているかご存知ですか?例えば、こんな疑問ございませんか?

・なんらかの理由によりお持ちの不動産を処分しなければならないが、どうしたら良いかわからない」

・これから高齢になるとき、資産や財産をどうしたら良いだろう

・会社の登記ってどうなっているの?

そのようなときは、関根事務所へおまかせください。

当事務所は、北海道で4代に渡り続いている歴史があります。長年培ってきたノウハウや実績がありますので、きっと皆さまへご納得のいくご提案ができます。

当事務所のもう一つの特徴は、不動産登記に関して、土地家屋調査士と司法書士の両方の資格がありますので、ワンストップで全て解決できます。

また不動産のことなら、ある程度どんな疑問にもお答えができる強みがあります。

些細なご相談ごとでも構いませんので、まずは関根事務所までお気軽にご連絡をください。

取扱業務menu

アクセスaccess

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 - 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 13:00 - 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

札幌市中央区北3条西28丁目2番1号 サンビル5階

休業日/土日祝日

※特段の事情がありましたら柔軟に対応いたします。

最寄駅/地下鉄東西線「西28丁目駅」直結

3番出口からサンビルの5階までお越しくださいませ。

取扱業務/不動産登記・相続・遺言・成年後見業務・

裁判所に関する業務・法人の登記

よくある質問

ここでは、お客様からのよくある質問を紹介します。

相続について

Q相続の手続きを依頼すると、費用はいくらかかりますか?

A亡くなった方(被相続人)の財産額から費用を見積もりします。ご依頼の内容によっても変わるため、まずはお気軽にご相談ください。

Q預金の相続手続きをしないでいるとどうなりますか?

A預貯金とは、金融機関に対しての預金債権です。預金債権は10年で時効消滅するのが一般的であるため、相続が始まってから何もしないでいると10年後に預金債権が消滅してしまうかもしれません。払い戻しができたとしても、通常の手続きよりも難しくなるため、預金債権の手続きは早めに行いましょう。

Q認知症の相続人がいるのですが、どのような対応が必要ですか?

A相続人の中に認知症の方がいる場合は、本人の判断能力が不十分であることから、成年後見人が本人の代わりに対応します。遺産分割協議には成年後見人が参加し、遺産分割協議書にも成年後見人が署名捺印を行います。なお、成年後見人が選任されていない場合は、申立ての手続きを司法書士がサポートいたします。

Q遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないのですか?

Aはい、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。相続人にあたる人が1人でも参加せず、遺産分割協議書に押印していないと、その遺産分割協議書は無効となります。

遺言について

Q遺言書を作成するタイミングはいつですか?

A遺言書作成は、早く行う方が良いとされています。なぜなら、遺言書を早めに作成したことで起こるデメリットがないからです。一度遺言書を作成しておけば、相続トラブルを防ぎ、遺産分割協議を行わずに済みます。また、遺言書は作成後に内容を変えたり、破棄したりすることが可能です。

遺言書作成を行わないでいると、認知症になって判断能力が低下したり、突然亡くなって遺言書を残さず相続人を混乱させてしまったりする危険があるため、思い立ったら早めに遺言書を作成しましょう。

Q家族同士の仲が良くて相続トラブルの心配がないので、遺言書は作成しなくていいですか?

A家族仲が良かったとしても、お金が関わることで相続トラブルに発展するケースは多いため、遺言書は作成した方が良いでしょう。毎年多くの相続裁判が起こっていることからもわかるように、お金が関わるとどのような家族であってもトラブルになりやすいのです。

また、相続トラブルは財産が少なくても起こります。金額によって起こるわけではないため、どのようなケースでも遺言書を残しておくことを考えましょう。

不動産登記について

Q.不動産登記の手続きにかかる費用はどのくらいですか?

A手続きにかかる費用はご依頼の内容や不動産の価格で変動があるため、まずはご依頼内容をご相談ください。その内容をもとに見積もりいたします。

Q登記手続きはどのくらいの日数が必要ですか?

A手続きにかかる日数は、必要な書類がどの程度揃っているかによります。書類が全て揃っていると約1週間〜10日ほどになります。3月末や6月末、12月末など法務局の受付が混む時期はその他の時期より時間がかかることがあります。ゴールデンウィークなどの連休も同じように時間がかかる場合があるため、あらかじめご了承ください。

Q登記手続きしたい不動産が遠方にあります。そのような場合でも依頼していいですか?

Aはい、不動産が遠方であってもご依頼ください。全国各地で手続きいたします。

Q不動産を相続しました。いつまでに名義変更したらいいですか?

A相続による不動産登記手続きの期限はありません。しかし、登記手続きをせずに時間が経過すると、相続人の関係がさらに複雑になり、手続きが難しいものとなります。そのため、相続が発生したらなるべく早めに手続きを行うと良いでしょう。

Q固定資産税評価証明書はどこで請求すればいいですか?

A不動産の所在地である市町村の窓口で請求できます。また、不動産が東京都23区内にある場合は、23区内の都税事務所の窓口で請求手続きを行います。登記手続きには申請する年度の固定資産税評価証明書を使用します。

Q不動産登記は自分でもできますか?

A自分でも手続きできます。しかし、手続きを行うには平日に法務局に通う時間を確保し、登記の専門的な知識を用いることが必要となります。そのため、不動産登記は司法書士に依頼するのが通常です。登記手続きでお困りの際は、札幌市にある司法書士土地家屋調査士関根事務所にお任せください。

Q登記手続きに必要な戸籍などの書類取得を代わりにしてもらえますか?

Aはい、司法書士は登記手続きに必要な戸籍などの書類を、お客様に代わって取得することができます。忙しくて役所に行く時間がない方や、自分で書類を取得するのが難しい場合などは司法書士にご相談ください。

Q権利証を失くしてしまいました。それでも不動産登記はできますか?

A権利証を失くした場合は、本人確認情報を司法書士が作成することで手続きが可能になります。また、事前通知制度によって手続きできることがあるので、権利証を失くした場合はご相談ください。なお、相続登記には権利証は原則必要ありません。

新着情報news

司法書士土地家屋調査士関根事務所の

取り扱い業務の手続き内容を解説

不動産登記の手続きとは

不動産登記の手続きとは不動産を売買した時や相続した時、「不動産登記」をする必要があります。しかし、不動産登記の内容や方法について、詳しく知っているという人は少ないでしょう。不動産登記の内容や手続きについて解説致します。

不動産登記とは

「登記」とは、権利関係を公的に明らかにするための制度です。不動産登記をはじめ、商業登記や法人登記など、さまざまな種類があります。「不動産登記」は、土地や建物が誰のものであるかをはっきりさせるための制度です。

不動産登記をすると、法務局が管理している公の帳簿に土地・建物に関する情報が記録されます。その内容は、「どこにある、どんな不動産か」「誰が所有しているか」「どの金融機関から、どれくらいお金を借りているか」といった情報です。

記録内容は一般に公開され、手数料を支払えば誰でも閲覧できます。また、登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることもできます。不動産登記が必要となるのは、以下のような場合です。

1.不動産を取得したとき

不動産を購入した場合や相続した場合は、所有権が移ったことを示す「所有権の移転登記」をしなくてはいけません。新築した場合や、まだ登記されていない建物を購入した場合は、「建物の表題登記」と「所有権の保存登記」をします。

2.住所変更や姓が変わったとき

住所が変わったときや、結婚などに伴い姓が変わったときは、登記名義人の「住所・氏名の変更登記」をする必要があります。

3.所有者が亡くなったときや、相続したとき

不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合は、相続人が「所有権の移転登記」をします。

4.住宅ローンを払い終えたとき

住宅ローンを完済したときは、金融機関から発行される証明書類を使い、不動産に設定されている抵当権を抹消する手続き「抵当権の抹消登記」をします。

5.建物を取り壊したとき

建物を取り壊した場合は、「建物の減失登記」をする必要があります。

不動産登記の手続き方法

不動産登記において、「建物の表題登記」には1か月という期限が設けられています。新築の場合は「建物の完成後1か月以内」、未登記の建物を購入した場合は「所有権を取得した日から1か月以内」に申請しなくてはいけません。期限を超過したら必ずしも罰則の対象となったり、申請できなくなるものではありませんが、速やかに登記を申請するべきかと思います。

他の不動産登記においては、特に期限は定められていません。しかし、申請をしておかないと、将来思わぬトラブルが発生する恐れがあります。

不動産登記関連の登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的となります。お困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

司法書士土地家屋調査士関根事務所は、札幌市で4代にわたり司法書士業務を行っている事務所です。これまでに札幌市の不動産登記に関する業務を多数ご依頼いただいており、豊富な実績を持つ事務所となっています。

札幌市だけでなく、近隣地域や道内のほかの地域からもご依頼可能です。司法書士土地家屋調査士関根事務所では司法書士だけでなく土地家屋調査士が業務にあたりますので、より専門的なご依頼にも柔軟に対応できます。

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、不動産の登記をする際に必要な土地又は家屋に関する調査や測量を行う専門家です。不動産の物理的状況を正確に登記記録するために、資料や現地調査に基づいて測量を行います。

なぜ土地家屋調査士が必要なのか

不動産の登記は不動産所有者に申請義務が課せられていますが、その手続きはとても複雑です。法的な手続きや専門用語などは、一般の方には理解しづらい部分が多いといえるでしょう。土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産登記の申請を代理で行うことができます。調査・測量の結果に基づいて、例えば新築した建物の表示の登記や、分筆した土地の登記申請などを代理することが可能です。

土地家屋調査士の業務は不動産登記の申請手続きだけではありません。土地の筆界を特定するための手続き代理や、筆界が明らかでない土地に関する紛争の解決に向けた働きかけなども含まれます。不動産に関するトラブルや法的な手続きについては、土地家屋調査士にお任せいただけると安心です。

司法書士土地家屋調査士関根事務所の強み

司法書士土地家屋調査士関根事務所は、司法書士業務と土地家屋調査士業務の両方をご依頼いただける事務所です。札幌市を拠点として長年業務を行ってきた実績と、地域密着型事務所という特徴をいかして、不動産登記に関する業務全般を取り扱っています。

司法書士と土地家屋調査士の両方が在籍していることで、それぞれの専門分野の業務はもちろん、各専門分野にまたがる業務も一貫して対応可能です。複数事務所にご依頼いただくと、不動産登記に関する手続き複雑になり、時間もかかってしまいます。

その点、当事務所にご依頼いただければ必要な手続きは同じ事務所内で共有できますので、お客様にもわかりやすく、非常にスムーズに業務を進められるのです。不動産登記においては、期限の定められているものもありますので、迅速な手続きが重要となります。札幌市をはじめとした地域で不動産登記のご予定がある方は、ぜひ当事務所へご依頼ください。

>>不動産登記の業務内容の詳細はこちら遺言の手続きとは?

家族や知人など、亡くなった人が遺言を遺していた場合、遺言の手続きをする必要があります。遺言は、公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認作業をしなくてはいけません。法務局保管の自筆証書遺言だった場合は、検認は不要とされています。遺言の手続きは、大まかにいうと以下の流れで行われます。

1.家庭裁判所に検認の申し立て

遺言書が見つかったら、最初にすべきことは家庭裁判所への検認の申し立てです。遺言書が封筒などに入っていた場合、勝手に開封することはできません。遺言書を勝手に開封してしまうと、遺言内容について争いがおきたり、手続きの際に問題となることがあります。

2.家庭裁判所での検認手続き

検認申立書、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、といった必要書類を提出し、検認手続きの申請をします。不備がなければ1か月ほどで検認期日が知らされます。

検認当日には、申立人と出席した相続人、家庭裁判所職員の立会いのもと、遺言書が開封されます。当日行うことは、遺言内容や筆跡、署名などの確認です。確認作業が終われば検認調書が作成され、相続手続きの際に必要となる検認証明書の発行が可能となります。

3.相続手続き開始

検認が終了すると、すべての相続人に通知されます。不動産や預貯金の相続には、検認された遺言書と検認証明書が必要です。不動産の名義変更や相続税の申告には、それぞれ別の手続きが必要となります。

相続の手続きとは

相続の手続きについて以下となります。

1.遺言書の有無を確認

相続の手続きは、遺言書があるかどうかで大きく変わってきます。遺言書がある場合、相続処理は遺言書の内容に沿って処理されなければなりません。もしも遺言書がない場合は相続人の合意によって手続きを進めていくこととなります。

2.相続人の調査・確認

遺言書がなかった場合や、相続財産の分割方法が決まらない場合は、法定相続人が話し合って遺産分割方法を決めなくてはいけません。協議のためには、誰が相続人にあたり、誰が相続人ではないかをはっきりさせる必要があります。

思わぬところから相続人が現れる可能性もあるため、相続人の調査と確認作業は慎重に進められなくてはなりません。相続人が全員揃っていない状態で協議しても、法的には無効となります。

3.相続財産を調査

相続財産に含まれるものは、預貯金や生命保険積立金などの金銭債権をはじめ、土地や建物といった不動産、貴金属などの動産、有価証券などあらゆる資産が対象となります。相続財産はプラスのものだけでなく、借金や住宅ローンといった負債も含まれるため、注意が必要です。

4.遺産分割について協議

法定相続人と相続遺産についての調査が終われば、誰がどの財産を相続するかを協議する段階に入ります。遺産分割には、相続人全員の合意が必要です。遺産分割については、特に期限が定められているわけではありません。協議が長引くことも珍しくなく、被相続人の死亡後何年も協議が進まない、といったケースもあります。

遺産分割の協議が長引いてしまうと、相続財産がバラバラになってしまったり、相続人の範囲が拡大してしまったりするリスクもあります。スムーズな遺産分割のためには、早めの協議決定が肝心です。

5.相続方法を選択

遺産相続において、相続人は相続の方法を選択できます。方法は3つあり、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の中から選択可能です。

・単純承認

遺産をすべて引き継ぐ方法です。特別な手続きは不要で、3か月以内に相続放棄か限定承認しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

・限定承認

相続遺産にプラスのものとマイナスのものがあった場合、プラスとなる財産の範囲内に限定してマイナスの遺産も相続する方法です。ただし、この方法を選択するには、共同相続人全員が限定承認する必要がある上、公告手続きも必要となるため、あまり一般的な方法ではありません。

・相続放棄

相続人としての資格を放棄する方法です。相続人から除外され、プラス・マイナスどちらの財産も一切相続しません。

6.相続税を申告する

相続を知った日から10か月以内に、相続税を申告します。相続税は、一定の範囲内で非課税となるため、相続税の申告・納付が必要になるのは全体の5%程度が目安とされています。遺産分割協議が長引いている場合は、暫定的な申告・納付が可能です。

※相続税については司法書士が相談に乗ることは税理士法によって禁止されています。相続税の納付が必要な場合は提携している税理士事務所を紹介させていただきます。

7.遺産分割協議書を作成する

相続人同士で話し合い決めたことは、「遺産分割協議書」を作成し記録しておきます。書式や書き方に指定はありませんが、各機関(法務局や金融機関など)の手続きでも使用できるよう、書類を作成しなければなりません。分割方法についても様々な方法がありますので、こちらでお悩みの方はぜひとも弊所にご相談くださいませ。

8.相続登記する

相続した不動産について所有権移転登記します。相続登記が令和6年4月より義務化されます。これまでは登記はあくまでも申請人の任意でしたが、申請の義務が発生することとなります。

これまでなかなか相続が難しく放置されている不動産についても多く相談に乗ってまいりましたので、是非とも弊所にご相談くださいませ。

相続や不動産登記のことなら関根事務所へ

不動産の取得に関する手続きや、相続に関するお悩み・疑問があれば、ぜひ関根事務所までご相談ください。経験豊富なスタッフが、スムーズなお手続きをサポートいたします。不動産や相続でお困りの方は、ぜひ関根事務所にお任せください。